There was a mother of the bully. もしくは、 The mother of the bully was there. と言うのが自然です。 of を使うのが肝かな。

続きを読む技術系ビジネスマン向け英語&統計学 - Be stronger than your excuses!

There was a mother of the bully. もしくは、 The mother of the bully was there. と言うのが自然です。 of を使うのが肝かな。

続きを読む

英語では以下のように言う。 Have you ever burnt out? 訳)今までの人生で燃え尽き症候群に陥ったことある? 直訳すると、 『今までの人生で情熱や体力を使い果たしたことある?』 っていう意味になる。 burn out (人の情熱や体力、電球など)を燃え尽きさせる (火事から誰

続きを読む

We had friends and their 2 kids over last weekend. 訳)先週は友人とその子ども達2名を自宅に招待しました。 奇妙な over の使われ方に気付いたでしょうか? この over は「自宅に誰かがやってきた」という意味があります。辞書で引いてもピンと来ることは書いてないことが多いと思います。でもネイティブは

続きを読む

3つの言い方があるかなと思う。 まずは一番の基本となる形。普通はこれでOKである。 <例文1> What did you do last weekend? 訳)先週末何した? ここからは、ネイティブが使いそうな表現だが、日本人はあまり思いつかない表現。 <例文2> Hey! What did you do this past w

続きを読む

実は《エラーが表示される》という文脈で、英語では declare がよく使われる。 declare と言えば普通は「~を宣言する」という意味で覚えている人が多いだろう。 declare の根本的な意味は「~をハッキリと示す」なのだ。 declare を宣言、宣告する を断言する の申告をする

続きを読む

pull together というイディオムを使ってみよう。 pull together 意味1.協力してうまくやる [自動詞] 意味2.(組織、人々、データなど)を1つにまとめる 『データをまとめる、整理する』と言いたい時は、意味2を使って pull together the data と表現することができる。

続きを読む

『再現性が低い』とは、『発生したり、発生しなかったりする』ということである。こういう文脈でよく使われるのが、 intermittent : 〝断続的な、間欠的な〟 inconsistent : 〝一貫しない、気まぐれな〟 という形容詞である。どちらかというと、ネイティブは intermittent のほうをよく使う気がする。 <例文1> S

続きを読む

製造業系の人はお馴染みの在庫が『枯渇する』という表現だが、ネイティブは deplete という動詞を好んで使う。かなり難しい単語の部類に入ると思う。 正確に言うと、deplete は …を枯渇させる、使い果たす という意味の他動なので、『在庫が枯渇する』と言いたい時は受身にして、 The inventory is

続きを読む

「伝えにくいこと、悪い知らせ」を伝える際に重宝するのが、この I am afraid that S + V … という表現である。 ただし、使い過ぎに要注意。「I am afraid that…」とまで言われた方は、何を言われるのだろうとドキドキとしてしまうのだ。 ここぞというときに使うようにしたいものである。 <例文1> I

続きを読む

今回は、けっこうマニアックな表現です。 問題の原因切り分けの文脈で使われる 『問題、不具合、欠陥などが~についてくる』 という英語表現についてご紹介しましょう。 problem moves with ~ 『問題が~についてくる』 <例文1> I swapped component-A for component-B and the p

続きを読む

こういう英作文をするときは、【部分否定】と【全否定】の形について知っておく必要がある。 【部分否定】⇒ Not every, Not all などを使う Not every marriage is happy. 訳)すべての結婚が幸せとは限らない 【全否定】⇒ふつうの否定文 Every marriage is not happy.

続きを読む

英語の電話会議中に、日本人同士で、ちょっと日本語で話したいときがあると思います。 そんなとき、皆さん何て言ってますか? 私がよく聞く表現は、 Sorry, In Japanese! です。 まあ、これでも通じるんですどね。 ただ、英語的には不自然なんですよね。 ネイティブだったら、こういう言い方はしな

続きを読む

先日、自動車用品店に行ってきました。 車のバッテリーを買うためです。 そう、アメリカでは老いも若きも、バッテリーくらいは自分で交換してしまうのだ。 親切な店員さんに値段を聞いたら 130ドル。 「ちょっと高いな~。もうちょっと安いのない?」 って訊いたら、それならWalmartに行ったほうがいいって。 Walmartなら、なんと6

続きを読む

《例文》 Do you have any advices / suggestions on how to resolve this issue? 訳)この問題を解決する方法に関して何かアドバイス/提案あるでしょうか? 《ヒント》 advice《名詞》助言、アドバイス suggestion《名詞》提案、忠告 advice on how

続きを読む

こういうときは cause を使ってみよう。 cause は名詞と動詞の2種類の形がある。 cause 【名詞】原因、理由 【動詞】~を引き起こす、~の原因となる 日本の形は『原因になっている』なので、これをそのまま、《現在進行形》==> causing にすればよい。 believe that A is cas

続きを読む

使えそうな表現は以下のとおり。response はふつう可算名詞なので冠詞が必要です。 received a response 『返答を受け取る』 a response from ~ 『~からの返答』 a response on … 『…に関する返答』 receive a response from A on B 『AからBに関する返答を受け取る』

続きを読む

主観的な評価として、推定や判断、見解を述べたいときは estimate を使う。 estimate は、価値、数量、時間などを、ざっくりと見積もるという文脈で使える。 It is estimated to entail approximately …: おおよそ…くらい必要と思われる <例文1> It is estimat

続きを読む

英作文をするときは、できるだけ能動態で文を組み立てた方がいい。 ただし、動作の主体をぼかしたいときとか、自明過ぎてあえて言うまでもないとき、あとは何となく格好つけたいときなど、受動態の形を使うときがある。 『…であることは理解されている』は受身の形で、 It is understood that S + V ~ と表現できる。 <例

続きを読む

clear the air の本来の意味は、 「汚れた空気をきれいにする」 という意味だった。これが、比喩的な表現として 「誤解をとく」 「疑念を取り払う」 「わだかまりを取りのぞく」 という意味でも使われることになった。例えば以下のように使われる。 <例文1> Could you help facilitate

続きを読む

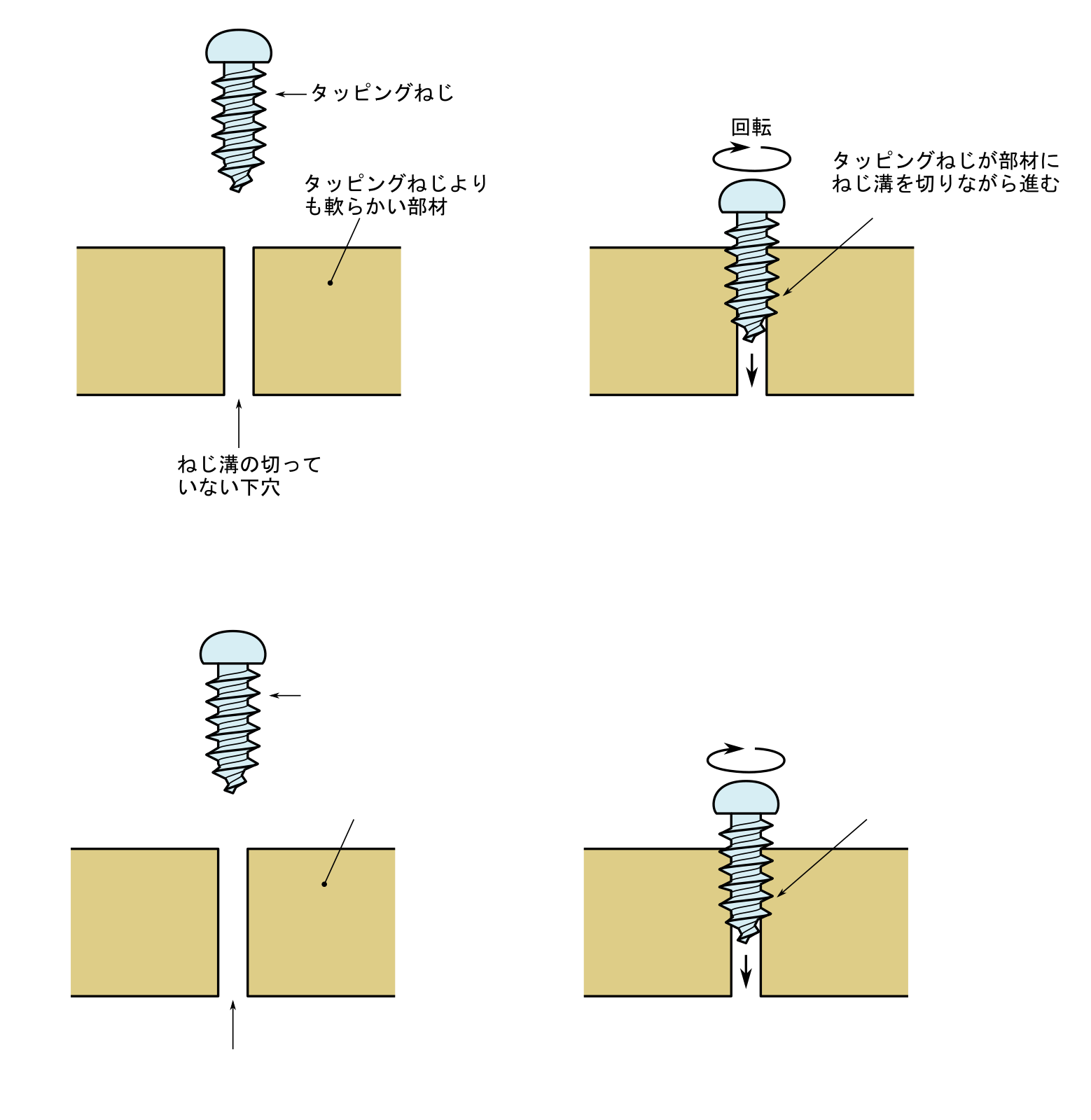

ネジというのはふつう金属で、できている。 ネジの受け手であるネジ穴がプラスチックである場合、 ネジを力いっぱいを締めすぎると、ネジ穴が 馬鹿になってしまうことがある。 けっこうマニアックな状況だが、「ネジを締め過ぎる」は over tighten という言い方をする。以下例文を参考にしてみてください。 <例文1>

続きを読む