(実験結果や測定結果の)傾向 trend: 実験結果や測定結果が示す一貫した方向や傾きなどの傾向 This trend we see in Fig.4 is consistent with findings by the previous experiment. 図4に見られる傾向は前回の実験結果により得られたことと一致する。 ~する傾向がある(傾向を持つ) te

続きを読む技術系ビジネスマン向け英語&統計学 - Be stronger than your excuses!

(実験結果や測定結果の)傾向 trend: 実験結果や測定結果が示す一貫した方向や傾きなどの傾向 This trend we see in Fig.4 is consistent with findings by the previous experiment. 図4に見られる傾向は前回の実験結果により得られたことと一致する。 ~する傾向がある(傾向を持つ) te

続きを読む

~を確認する【重要表現】 英語からすると日本語の「確認する」はあまりもに多義であり、日本語の「確認する」ほど便利な言い方は英語には存在しない。うんざりするほど、たくさんの言い方がある。 obtain ~:(計画的に結果・数値など)を確認する≒get 【getより堅い表現】※科学論文向き We obtained the variation of the beam diameter. 我々はビ

続きを読む

前に述べたように、 as mentioned before As mentioned before, the units are left in each testing environment for more than six hours. 前に述べたように、本装置はそれぞれのテスト環境で6時間以上放置される。 また、 Also, Also, the t

続きを読む

(実験データ等)から~であることがわかる find that~ We found thatthe FEL beam has non-Gaussian shape from the data. このデータからFELビームはガウス形状ではないことがわかった。 ~をわかりかける glimpse ~ What we glimpsed in Fig. 2 is ・・・

続きを読む

この例では、~ In this example, ~ 例外 exception There is one exception. 1つ例外が存在する。 ~の例外 exception to ~ This label is an exception to the restriction rule. このラベルは制限事項規則の例外の1つである。

続きを読む

~を理解する understand ~ We are sorry because we cannot understand your note. 貴殿の文章を理解することができなくても申し訳ありません。 利用可能である be available This setting is available only when the access point supp

続きを読む

~と似たような… similar … as ~ Figure 2 shows a similar results as the data obtained by the smoothing. 図2は平滑化によって得られたデータと似たような結果を示している。 ~に似ている… … similar to~ Avoid granular shading simil

続きを読む

~に対応する correspond to ~: ~に対応する,当てはまる We obtained an approximate stress value corresponding to F that is denoted by the arrow. 我々は矢印で示されるFに対応する、およその応力値を得た。 support ~: 機能など に対応している(をサポートしている) Cou

続きを読む

私たちはたくさんのデータ(標本)を採ることで、データのばらつき具合や傾向を調べようとします。 データは次の2つの型: 計数値 と 計量値 に分類されます 計数値と計量値の違いを一言でいえば、 計数値 は 「数えるもの」 計量値 は 「量るもの」であります。 言いかえると、計数値は「離散値」、計量値は「連続値」であります。 統計解析では標本から

続きを読む

~を再校正する recalibrate ~ A replacement reference plate should be used to recalibrate the instrument. 基準板を別の物に交換して、それを本測定器の再校正に使用してください。 最終的に、 Finally, Finally, A is obtained from A =b

続きを読む

「確認する」というの言葉は、仕事をしていれば最もよく使う言葉の1つではないでしょうか。 多くの日本人にとって「確認する」といえば、「confirm」を思い浮かべると思いますが、「confirm」の使い方には注意が必要です。 「confirm」は、前提としての仮説、見通し、推測、理論上の推定、予定などがある上で、その前提を「確認する」ときにだけ使います。例えば、こんな会話

続きを読むこのページでは、品質工学における「静特性」と「動特性」について説明します。以下が静特性の概念図です。 静特性の例は、スイッチをONにしたら、ある一定の電圧値を出力するような定電圧源や、ある一定の明るさで光る電球などが分かりやすいかもしれません。 スイッチON状態では、常に一定の目標値に応じた出力となるよう設計されています。よって、静特性のあるべき姿は、目標値に対し

続きを読む

技術系の文書でよく用いられる箇条書きのフォーマットについて解説します。 「次のとおり」の基本表現 as follows the following 例文は以下のとおりです。 The detailed instructions are as follows:~ 訳)詳しい手順は次のとおりです:~ The following are the

続きを読む「at」の基本イメージ 「変化する過程の、ある一点の存在」を表現するイメージから、割合・程度などの具体的な数量表現に用いられます。(ただし、実際に「at」を用いるときは、必ず「変化する過程」の中で使われる必要はないです) 使用例は以下の通りです。 at a depth of 50 nm 訳)50nmの深さのところで at a vel

続きを読む

Under の基本イメージ==========> ある広がりが、下にある対象物を押さえつけているというイメージから、ある条件によって拘束された状態、支配された状態を表します。 漬物石が漬物を押さえつけているイメージです。 例えば、ネイティブはこんなことを言ったりします。 Everything is under control. 全ては

続きを読む

手段や原因に用いる “with” と “by” は技術系のドキュメントでは重要なポイントになってきます。 大半の日本人にとって、「~によって」と来たら、真っ先に使いたくなるのが “by” でしょう。 なぜかというと、学校の授業で受動態における動作の主体に用いる “by” のイメージが強烈なので条件反射的に “by” が出て来てしまいます。 手段や原因に用い

続きを読む

報告書などを作成するとき、日本語では「その結果、~であった」という便利な言い方がありますが、英語ではどのように表現すればよいでしょうか?直訳的な発想だと、 as the result, ~ as a result, ~ あたりが思いつきますが、「as the result, ~」という英語は存在しません。( 「as the result of 名詞, ~」であ

続きを読む

“issue” と “problem” はどちらも 「問題」 の意味で使われますがニュアンスが異なります。 issue…良いか悪いかに関わらず、議論のテーマ、課題、核心、争点、重要な論点となるような事柄 <例文1> I know that you are swamped but could you take a look at this prospect issue?

続きを読む

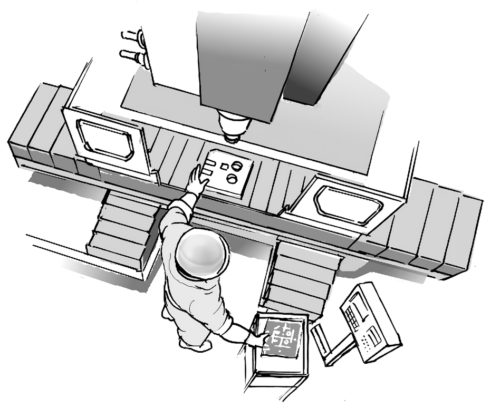

マニュアルなどで機器の操作方法を書くときに、誤った操作によって機器の破損、さらに最悪の場合はユーザーの怪我を招いてしまう恐れがあります。 また、そこまで深刻度の高い問題とはならないまでも、ユーザーにちょっとした注意を促したい場面もあります。 そういうときに使いたいのが、警告や注意を促す表現です。警告や注意は文中で説明するのではなく、WARNING! などの小見出しを作っ

続きを読む

技術系の資料に関わらず多くの文書では、導入部として「まえがき」があります。 通常、「まえがき」は章分けをしないで概論を述べる場合の方が多いです。論文であれば「まえがき」の章分けはご法度です。 ただ、ビジネス系の仕様書や報告書でしたら、以下に紹介するような定型の章立てを作ってしまうやり方もありです。別のドキュメントを作る時も、大枠のフォーマットさえ作っておけば後は細かい文

続きを読む